今回は、「経営コンサルタント直伝!PRストーリーの考え方と作り方」(前編)(中編)に続きまして、最後に価値消費モデルを押さえた魅力的なPRとは何かについてお伝えいたします。

価値消費モデルを押さえ魅力的なPRを検討する

これまでのステップで、ターゲットの属性と行動を元に、ブランドとの接触状況に応じた情報入手手段とコンテンツを整理できました。

最後に、ブランドが魅力的に映るPRを検討するための基本的な考え方として、「価値消費モデル」について説明します。

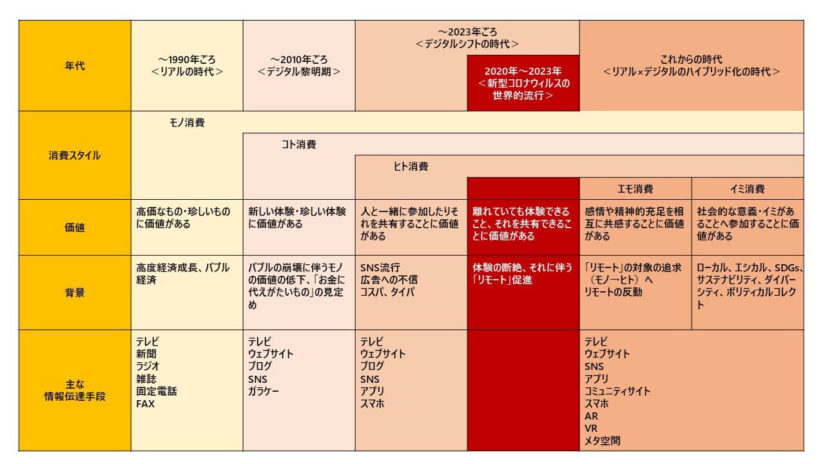

次の図は、その価値消費モデルをまとめたものです。

出所 : タナベコンサルティング作成

高度経済成長期においては日本の円の価値がどんどん上昇し、物価も収入も右肩上がりに上昇していきました。

そんな時代には、高価なものや珍しいものを消費することに価値がありました。それを「モノ消費」といいます。

ところが、バブルが崩壊しモノの価値が低下すると、ブランドを選択することでどのような「体験」を得られるのかという「質」に価値が置かれるようになります。これが「コト消費」です。

ここでいう体験とは、ブランドを選択することによって得られる便益を指します。例えば、ヨーグルトが単においしいだけでなく、菌の効果で健康に良い影響がもたらされることなども「コト」に当たります。

そして、SNSの急拡大に伴って、モノやコトを自分だけで消費するだけではなく、それを共有することに価値が置かれるようになります。

逆に言えば、共有する価値があるものに人々は消費を行うようになりました。これを「ヒト消費」といいます。

ここで、新型コロナウィルス感染症の世界的拡大という人々の価値観を大きく変える出来事が発生しました。

これにより、2つの価値が注目されるようになります。

1つは感情です。体験の機会が絶たれたため、ヒトに共有できるものは感情が主体となります。感情を発信し同じ考えを持つ人々がそれに共感を示してくれることで精神的にコミュニティに所属しているという安心感が得られます。

この考えは、アフターコロナと言われる現在も続いており、リアル・リモートに限らず感情を共有できることに価値が置かれ、それを提供するものに人々は消費を行うようになりました。これを「エモ消費」と言います。

もう1つは社外的意義です。同時に、いつ何時、どのようなネガティブな事態が自身の身に降りかかるか分からないという考えが、将来や未来を考える対象を自分自身や所属する小さなコミュニティから、社会・地球規模にまで広がりを見せます。

自身がブランドを選択することで、社会や地球環境にプラスの意義がもたらされることに価値を感じ消費を行うことを「イミ消費」と言います。

このように、PRストーリーは「エモ」 「イミ」をいかに喚起するのかということを基点に検討すると、顧客にとって魅力的なものに映るようになります。もちろん、「モノ」 「コト」にまったく価値がなくなったという訳ではなく、ターゲットが価値を感じてくれると判断した場合には採用します。

以上、PRストーリーについて説明して参りました。

皆さんの企業の商品や魅力が多くの方々に広まる、その一助になりましたら幸いです。